Klimaanpassung / Klimaschutz

Entwicklung eines nachhaltigen wasserwirtschaftlichen Einzugsgebietsmanagements

im Bearbeitungsgebiet Bongsieler Kanal

1. Hintergrund zu Verbandsstruktur und Einzugsgebiet

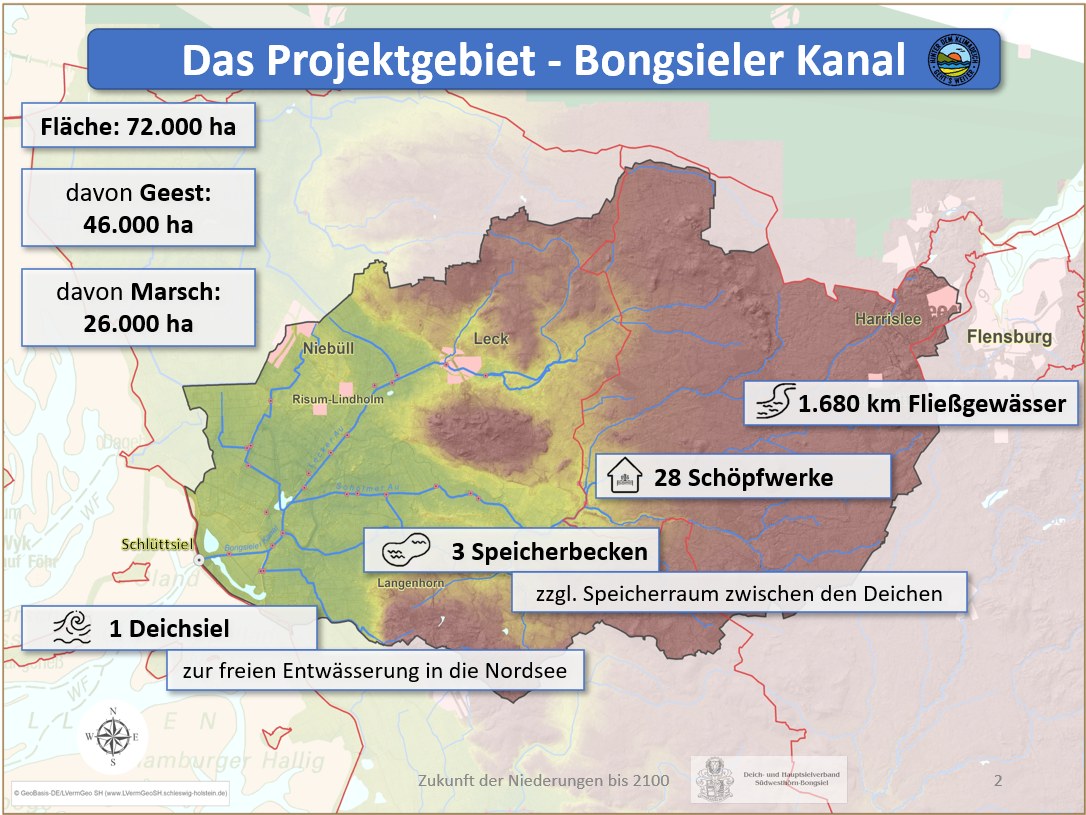

Das Bearbeitungsgebiet 3 "Bongsieler Kanal" der EU-Wasserrahmenrichtlinie erstreckt sich von den westlichen Randbereichen der Stadt Flensburg über die Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland mit einem Einzugsgebiet von ca. 72.000 ha in westlicher Richtung bis zum Seedeichsiel Schlüttsiel im Hauke-Haien-Koog und entwässert dort frei in die Nordsee.

Das Bearbeitungsgebiet entspricht dem Gewässereinzugsgebiet. 2002 haben sich zur Umsetzung der WRRL 38 Siel- sowie Wasser- und Bodenverbände aus Marsch und Geest zu einem gemeinsamen Gewässer- und Landschaftsverband (GuLV) zusammengeschlossen.

Mitglieder sind 17 Wasser- und Bodenverbände (WBV) des ca. 46.000 ha umfassenden höher gelegenen Geest-Einzugsgebiets und 21 Sielverbände, die im Deich- und Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel für die Entwässerung der ca. 26.000 ha tiefer gelegenen Flächen der Marsch und einzelner höher gelegenen Geestinseln zuständig sind. Darüber hinaus wird durch diese Gebiete auch das überschüssige Niederschlagswasser aus den höher gelegenen Geestbereichen durch die Niederungen in die Nordsee abgeführt. Somit müssen die Sielverbände der Niederungen auch für die schadlose Ableitung dieses Wassers und des mitgeführten Sediments aus dem Gebiet der Geestverbände sorgen, die dadurch einen wasserwirtschaftlichen Vorteil haben. Es entsteht ein so genanntes „Vorteilsgebiet“, das sich ebenfalls im GuLV abbildet. Im Gegensatz zur Geest, muss in der tiefgelegenen Marsch das Wasser mit Hilfe von Schöpfwerken künstlich in die bedeichten Hauptgewässer geschöpft werden.

Dadurch wird deutlich, dass eine enge Zusammenarbeit der Verbände im gesamten Einzugsgebiet notwendig ist, um auch den zukünftigen Herausforderungen begegnen zu können. Die Umsetzung der Niederungsstrategie 2100 kann ohne die Einbeziehung der höher gelegenen Bereiche nicht nachhaltig gelingen.

Das Entwässerungssystem im Norden Schleswig-Holsteins wurde im Wesentlichen in den 1950er bis 1960er Jahren angelegt, große Teile der Schöpfwerkstechnik stammen ebenfalls aus dieser Zeit, sie wird punktuell im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel auf den neuesten Stand gebracht. Die Deiche stammen zum Teil in ihrem Ursprung aus dem Mittelalter und werden je nach aktueller Bedeutung für den Hochwasserschutz ertüchtigt.

--> Hier: Zur gesamten Projektpräsentation

Warum ist der BG3 Bongsieler Kanal als Pilotgebiet geeignet?

Wie oben beschrieben bildet sich hier ein vielschichtiges Einzugsgebiet ab, das in vielen Bereichen exemplarisch für die wasserwirtschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen in den Niederungen steht.

Die Mitglieder des GuLV arbeiten auf Basis eines öffentlich-rechtlichen Vertrags seit 2002 vertrauensvoll und zielgerichtet zusammen. Es kann auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz aus gelebter Wasserwirtschaft und gegenseitiges Verständnis zurückgegriffen werden.

Problemstellung und Herausforderungen

Bei den zunehmenden Extremwetterlagen kommt das Entwässerungssystem an seine Grenze. Durch Starkregenereignisse wird in kurzer Zeit sehr viel Wasser in das System eingetragen. Lokal auch beeinflusst durch Flächenversiegelung und Bodenverdichtung. Gleichzeitig kann das Wasser bei aufeinanderfolgenden Hochwasserlagen (Kettentiden) nicht frei in die Nordsee entwässert werden.

Vor dem Hintergrund der Klimaentwicklung ergibt sich ein hoher Sanierungs- und Anpassungsbedarf der Anlagen. Dabei ist zu überlegen, mit welchen konkreten Maßnahmen die Wasserwirtschaft dazu beitragen kann, Daseinsvorsorge und Wertschöpfung im überwiegend ländlichen Raum weiter zu sichern und dabei Schutz und Entwicklung von Gewässern und Boden, Natur und Klima zu unterstützen.

Diese Aufgabe kann nicht alleine durch die Sielverbände und WBV geleistet werden und ist auch nicht unsere Kernaufgabe. Die Verbände müssen aber vorbereitet sein diese Betrachtungsebenen in ihre Überlegungen zu integrieren und ihr Aufgabenspektrum- und Verständnis zu erweitern. Die Untersuchungen und Maßnahmen können aus den begrenzten Eigenmitteln der Verbände nur zu einem kleinen Teil finanziert werden.

Was haben wir vor?

Der DHSV Südwesthörn-Bongsiel möchte dazu seinen Betrag leisten und beabsichtigt das Einzugsgebiet Bongsieler Kanal als ein Pilotgebiet für die Umsetzung der Niederungsstrategie 2100 zu etablieren.

In einem definierten inhaltlichen und zeitlichen Rahmen sollen praktische Erfahrungen gesammelt und transparent gemacht werden, um Andere bei der Umsetzung der Strategie zu unterstützen.

--> Hintergrund: Strategie für die Zukunft der Niederungen bis 2100

2. Projektansatz

Mit den oben beschriebenen Zielstellungen wollen wir den Betrachtungsraum in seiner Komplexität zunächst umfassend analysieren. Es sollen Faktoren und Potentiale aufgezeigt werden, aus denen dann konkrete Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden. Dabei wird auch auf vorhandene Untersuchungen und Vermessungen zurückgegriffen. Erfahrungswerte der teils über Jahrzehnte in den Verbänden ehrenamtlich Tätigen sollen ebenfalls mit einfließen.

Am Bongsieler Kanal bei Waygaard wird ein ca. 400 m langer Deichabschnitt zurück verlegt.

Damit wird mehr Speicherraum geschaffen. Kombiniert wird die Maßnahme mit einer Aufweitung des Gewässers. Damit wird das Strömungsverhalten in diesem Bereich verbessert und so kann bei geöffneten Sieltoren in Schlüttsiel mehr Wasser in die Nordsee abfließen. Das entlastet das gesamte Einzugsgebiet.

In diesem Rahmen werden zunächst drei verschiedene Potentialräume für eine ökologische Aufwertung und zur Schaffung von Retentionsräumen eingehender untersucht. Dabei soll eine landwirtschaftliche Nutzbarkeit weiterhin ermöglicht werden. Die Ergebnisse werden in die Gesamtbetrachtung des Einzugsgebiets integriert und umgesetzt. Die ökologische Betrachtung geschieht in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverein Südtondern e.V.

Vorhandene Bauwerke und technische Anlagen werden hinsichtlich ihres energetischen und technischen Sanierungsbedarfs und ihrer Bedeutung für den Hochwasserschutz untersucht. Es wird ermittelt, welche Anlagen ggf. zurückgebaut werden können und wo zusätzliche Anlagen erforderlich sind.

Zur Überführung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur in ein modernes Be- und Entwässerungssystem ist eine zeitgemäße Mess- und Steuerungstechnik erforderlich. Diese soll kurz bis mittelfristig installiert werden. Zunächst geschieht dies nur auf den für das Entwässerungssystem unabdingbaren Anlagen und Abschnitten. Langfristig kann daraus ein Vorhersage- und Steuerungsmodell entwickelt werden, das es Verantwortlichen ermöglicht, sowohl in Teileinzugsgebieten als auch im Gesamtsystem bei Extremereignissen weiterhin systematisch und sicher zu agieren.

3. Erwartete Wirkungen

Durch die Kombination verschiedener Maßnahmen, die modernen Hochwasserschutz mit Gewässerschutz, Klima- und Naturschutz kombinieren und Synergieeffekte heben, ist eine breit gefächerte Steigerung der Gemeinwohlleistung und eine Sicherung von Schutzgütern zu erwarten.

Effekte sind insbesondere hinsichtlich Erweiterung und Diversifizierung der natürlichen Habitate und der Gewässerökologie zu erwarten, da mit den Maßnahmen die Durchgängigkeit erhöht und Strukturverbesserungen umgesetzt werden sollen. Je nach Eignung der untersuchten Flächen für eine Wiedervernässung und für den Moorschutz können Potentiale für die Reduktion von Treibhausgasen gehoben werden und damit der biologische Klimaschutz gestärkt werden.

Die Modernisierung der wasserwirtschaftlichen Infrastruktur sichert gleichzeitig die wirtschaftlichen und landwirtschaftlichen Lebensgrundlagen, die damit besser gegen Hochwasser und Extremereignisse geschützt werden. Auch wenn dabei Flächen für Retention und Hochwasserschutzanlagen in Anspruch genommen werden, sichern und fördern die Maßnahmen die schonende und nachhaltige Flächeninanspruchnahme im Einzugsgebiet. Die Modernisierung der technischen Anlagen und der Steuerungstechnik reduziert den Energieverbrauch und sorgt für einen effektiven Ressourceneinsatz bei gleichzeitiger Verbesserung des Hochwasserschutzes.

Die Einbeziehung eines breit gefächerten Spektrums an Anspruchsgruppen im GuLV und darüber hinaus verbessert die Akzeptanz und fördert die Mitarbeit bei Umsetzung und Erhaltung der Maßnahmen und sichert damit die Wertschöpfung im ländlichen Raum und fördert den nachhaltigen Umgang mit der Natur und den natürlichen Ressourcen.